木こりとして生き、83歳で初めて描いた風景画で、周囲を驚愕させた人。戦地から帰らぬ夫のために、ダムに沈む運命にある村を撮りつづけた人。自らの日々をフィルムに収めながら、他の作家のフィルムをアーカイブするため奔走した人。ナチスの強制収容所から生還し、「不条理自体」を彫刻した人。生活のわずかな隙間で、敬虔なる祈りを作品へと昇華した人――。

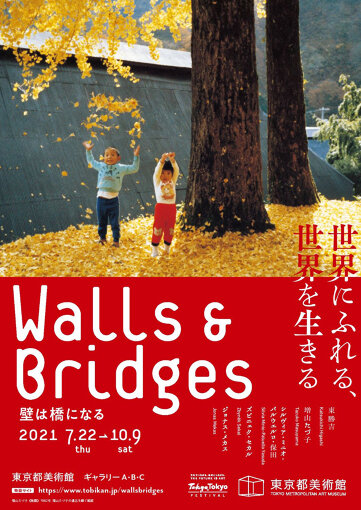

東京・上野の東京都美術館で『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』が10月9日まで開催されている。展示作家は、東勝吉、増山たづ子、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田、ズビニェク・セカル、ジョナス・メカスの5名。展覧会タイトルは、ジョン・レノンのアルバム『心の壁、愛の橋』(原題『Walls and Bridges』)からインスピレーションを得たという。

「恥ずかしながら、ジョナス・メカス以外は知らない作家ばかりです。ただ、どれを見ても、作品を生む意志だけにしたがってつくっている、その純粋な強さに心を打たれますね。どの作家からも、エゴを感じない」。そう語るのは芥川賞受賞作家であり、NHK Eテレの美術番組『日曜美術館』で司会を務めている小野正嗣さんだ。私たちを取り囲む「心の壁」を超え、世界の広がりへと「愛の橋」をかける作品たちを、小野さんはどう見たのだろうか。

83歳で絵を描きはじめた元・木こり。異才・東勝吉の作品を見る

やわらかな光がもれる、誰かの記憶の森のなかを、ゆっくりと歩いている。静かな興奮をにじませながら展示会場を移動してゆく、小野さんの後ろ姿は、そのように見えた。

展示されている5人の作家は、生まれも育ちも、背景もバラバラ。作品の形式も、絵画、彫刻、写真に映像と、多岐にわたる。にもかかわらず、作品の間を右へ左へと歩むうち、それらが呼応しあっているのをたしかに感じる。

展示案内には、こうある。「何ら交わることのなかった個の軌跡が、ともにある世界へと見るものを誘う、想像/創造の連鎖」――。

本展には、大分県生まれの小野さんと同郷の作家が展示されている。大分の日田に生まれ、少年時から木こりとして働いていた、東勝吉。1908年生まれの東は、由布院の老人ホームに入った後の83歳時、薦められて水彩画を描きだし、すぐに没頭。そこから99歳で亡くなる2007年までに、風景画を中心に100余点の作品を残した。

小説家、フランス文学研究者。1970年生まれ、大分出身。2002年に『にぎやかな湾に背負われた船』で『三島由紀夫賞』、2015年に『九年前の祈り』で『芥川龍之介賞』を受賞。現在は早稲田大学文化構想学部教授も務める。

初めて東の絵画を目の当たりにした小野さんは、「思わず見入ってしまいました。できることなら、東さんがご存命のときに知りたかった」と語る。東の作品が都内の美術館で展示されるのも、今回が初めてとなる。

小野:ぼくが生まれ育ったのは大分県南部の海沿いの小さな集落なのですが、すぐ近くに山が迫り、曾祖父も林業をしていたんですよね。東さんは、そうしたぼくの生活圏のなかにいたお一人なのかもしれないと親近感を抱きました。

東は一切の美術教育を受けておらず、かねてから絵心があったわけでもない。好きな画家の名前を尋ねられても「誰も知らない」と答えたという。亡くなるまでの16年間、いわゆる晩年に東が絵画の制作に突然目覚めたことを、どう捉えればよいだろうか。

小野:そうですね。たとえば画家は絵を描くという手段を使って世界とコミュニケーションしたり、再構築したりするわけです。おそらくそうした芸術活動を、東さんは83歳になるまでやられてこなかった。

でも彼は、芸術ではなく木こりという生業を通じて、一種の巫女のように、言葉を介さずダイレクトに木々や自然、世界とコミュニケーションをする感覚を体得していたんじゃないでしょうか。だから木こりから画家に自然と転身できた。ぼくはそう感じました。

世界とダイレクトに交感する――。それは、東作品からひしひしと伝わってくる感触だ。山々と里の風景は、ときに大胆に抽象化され、ときに細部にいたるまで緻密に描き込まれている。山を直接感知している者の手つき。

本展を企画した学芸員によれば、要介護認定となっていた東は、外で自由に絵を描くことができず、写真を資料に絵を描いていたという。ただし、決して写真を写実的に再現しているわけではなかった。写真によって記憶を刺激し、自らの内にある豊かなビジョンを風景画として描いていったのだ。

小野:山に入って、木に触れる。東さんのなかには、自然との緊密な関係、交感の蓄積があって、それが晩年に「絵を描く」というかたちをとって現れ出たのかな、と感じます。

「自分にとって大切で、必要なことをやりつづけた、その一途さが胸を打つ」

展示室で東勝吉の絵画に囲まれていると、山々の息吹に囲まれているような気分になってくる。作家の眼というより、まるで木々の間にひそんでいる動物の目線だ。小野さんによれば、そのエゴのなさは、本展の作家全員に共通しているとのこと。

小野:アーティストは作品をつくったら、それを世に問うものだ、という観念が一般的にあると思います。その作品で人に評価されたり、誰かを感動させたりするものだと。でも、そういうアーティストばかりではないと思うんです。

この展覧会の作家たちは文化も言語も国もバラバラですが、人にどう思われようが気にせず、内的な必然性のためだけに一途に創作しているという共通点があると感じます。その姿勢に心打たれる人は多いのではないでしょうか。

東さんは、そういった内的な必然性に従うことで、自身が土地と人間をつなぐ「媒体」になったのかもしれないですね。その意味では、描いているというより、むしろ描かされていると言ってもいい。同じようなことは、増山たづ子さんの写真からも感じたんです。

還暦から写真を撮りはじめた「カメラばあちゃん」増山たづ子の記憶

岐阜県旧徳山村の農家の主婦、増山たづ子。1917年生まれの彼女は60歳から88歳までの28年間、ダム開発で水没することが決まった故郷の村の日常を全自動フィルムカメラで撮影し、2006年に亡くなるまで、10万カットにのぼる膨大な量の写真を遺した。終戦してから30年以上経っても夫が戦地から戻ることを信じ、もし帰還したときことのことを思って、ダムに水没することが決まった故郷の姿を写真に収めていったのだ。愛称は「カメラばあちゃん」。

展示室には、生前に作家自身が現像したオリジナルプリントが約400点、ひしめきあうように飾られている。その展示の仕方は、古い写真アルバムをイメージしているといい、青みがかった照明は、村が沈んだダムの底を想像させる。

小野:圧倒されますね。これらの写真を撮るシャッターを押したのはたしかに増山たづ子さんなのですが、増山さん個人が写真を撮っているというよりは、徳山村が、あの場所が、自らの姿を撮っている、と感じられます。

おそらく増山さんは、すごく感度のいいアンテナみたいな人で、故郷が消えてしまうことになったとき、そこから発せられる聞こえない声のようなものを感じとった。だから写真を撮りはじめたんじゃないでしょうか。

あふれかえるほどの、土地の記憶の断片。日々の些細な瞬間や行事のさなかに笑顔を見せる村人たちの写真とともに、ぜひ展示会場で確認してほしいのは、燃え上がる家々と、白い布が巻かれた墓の写真だ。

学芸員の説明によれば、村人がダム建設による立ち退き料を手にするための条件は、自らの家を取り壊すことだったという。その無残な姿は先祖たちに見せられないと、村人たちは墓に目かくしをした――。「美しい、喜びにあふれた断片と、胸が引き裂かれるような瞬間が、この展示室にはともにありますね」と、小野さんは写真を見つめたまま語った。

他の作家を後世に残すため、自らの作品を販売した「映像詩人」ジョナス・メカス

日記映画(ごく個人的な日常を日記のように撮影した映画)の作家であり、ニューヨークで活動したリトアニア難民でもある「映像詩人」ジョナス・メカス。

本展では、映像作品に加えて、フィルムカメラによるプリント写真が展示されている。その写真は、彼が他の映像作家の作品を保存・上映するために立ち上げたアーカイブ組織の資金を調達するために販売されたものだという。

自らの作品を差し出すことによって、保存されるべき、知られるべき他の作品を救う。そんな利他的な活動をつづけてきたメカスもまた、世間からの評価を意に介さなかった東勝吉や増山たづ子と同じ、ある種のエゴの欠如を感じる。

小野:会場には「作家の言葉」として、「私は何世紀も昔にさかのぼる大きな、大きな木についた最後の一枚の葉のようなもの」というメカスの言葉が引用されています。

それは歴史(大きな木)と個人(葉)、そして芸術との関係を考えるうえでとても示唆的で、本展の作家たちを端的に言い表しているようにも感じました。

展覧会のメインビジュアルでも、増山さんの作品である、大きな木の下で落ち葉と戯れる子どもたちの写真が使われていましたよね。あのたくさんの葉っぱ一枚一枚が、増山さんの写真であり、本展の作家たちやそれぞれの作品でもあるようにぼくには見えたんです。

礼拝堂のような静謐な空間に展示される2作家の作品たち

ひときわ開けた展示室には、二人の作家の作品が並んでいる。ナチスの強制収容所を生き延びた、チェコスロバキア・プラハ生まれの造形作家ズビニェク・セカル(1923~1998年)。

そして国費留学するほどの彫刻の才能を持ちながら、日本人の夫と家族を支えることに専念しつつ、家業の合間の時間で制作をつづけたイタリア生まれのシルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田(1934~2000年)だ。

同郷の小説家フランツ・カフカのチェコ語翻訳も手がけ、不条理を見つめたセカルと、敬虔なクリスチャンとしての信仰と結びついた作品を、粛々とつくりつづけたシルヴィア。

奥の壁に展示されたシルヴィアの彫刻『シエナの聖カタリナ像とその生涯の浮彫り』が、展示室の空間を礼拝堂のような空気にしており、室内に整然と並ぶセカルの彫刻やオブジェは、まるで物言わぬ参列者だ。二人の世界観が、ひとつの部屋で静かに饗応している。

小野:セカルの木や金属を組み合わせた作品は、メカニックなんだけれど有機的で、いまにも動き出すんじゃないかと思わせる不思議な生命力を感じます。

展示室にはシルヴィアの彫刻だけでなく、コラージュも展示されている。このコラージュは生前のシルヴィアが遺した素描や作品の断片を、夫・保田春彦が一つひとつ組み合わせてつくったもの。彼女の作品は生前、ほとんど顧みられることがなく、またその多くは発表されないままだった。しかし人知れず、無数の作品をつくりつづけていた。

小野:シルヴィアさんも、増山さんや東さんと同じくアンビション(野心)がまったくなく、でも手が動いて作品をつくってしまう、という人だったんでしょうね。ひたむきな姿勢に惹かれます。

シルヴィアさんの死後、遺された素描や作品の断片を大切に思った夫の春彦さんが、それらをコラージュ作品にして残していることもまた素敵です。つくり手が亡くなっても作品は生きて、残された人たちに作用しつづけるんですね。

「ぼくは小説家なので、言葉を用いるしかない」

本展と、小野さんが手がけてきた小説世界もまた、響きあうものがある。小野さんはデビュー以来、大分のリアス式海岸の片隅にある故郷を「浦」と呼び、そこに生きる人々を描いてきた。近年は徐々に、故郷ではない他の土地の記憶へも寄り添うような作品にも踏み出している。

小野:小説ではもちろん、特定の土地に生きる人間を描いているし、描かざるをえません。でも、たとえばある種の民話や神話のように、あたかも場所や土地そのもの、環境や世界そのものが語るような小説の書き方にも興味がある。「世界がそのまま、直接自分に迫ってくる」と読者に感じさせるような作品を夢想します。

小野さんの最新刊『踏み跡にたたずんで』は、そのタイトルのように、さまざまな土地で人々が生きてきた「踏み跡」にたたずんで記憶を描きだすような短編集だ。そのなかの一編、「赤い波」には、こんな一節がある。

「人間が発したものであるにもかかわらず、僕たちには聞こえないし理解もできない言葉のかけらに応じることができるのは海鳥たちだけだ。」

本展に並んだ5人の作家たちは、もしかしたらこの「海鳥」のように言語化されない人々の声に耳を傾けて、それらとダイレクトに交感し、絵画や写真、彫刻、映像などで表現する術を身につけていた人たちなのではないか……。小野さんにそう話を向けると、「たしかに、そうかもしれないですね」と返ってきた。

小野:この展示の作家たちと同じように、世界を満たす、いまだ言語化されていない声に耳を傾けることができたら、そして、ぼくは小説家なので、それを言葉という手段を用いて作品に響かせることができたら、と思います。

とは言っても、それを意識しすぎると、書き手の作為を読者に感じさせてしまう。だから本当に難しいですね、「世界がそのまま、直接自分に語りかけてくる」と感じられる作品を、言葉でつくるのは。

この展覧会で見ることができたのは、そういう「世界がそのまま、直接自分に語りかけてくる」ような作品ばかりでした。世界「と」自分がダイレクトに結び付けられる、そんな「と」になるような、まさに「橋」になるような、稀有な作品たちです。だからぼくは非常に大きな感動を覚えるとともに、こういう作家たちがいることに嬉しくなる。とても勇気づけられます。

承認欲求があふれるSNS時代だからこそ、体験しておくべき作品たち

本展の展示作家たちは、人のエゴを取り囲む塀も、また時代や年齢、環境などの障壁も、ただひたすらに作品をつくることのなかで融解させていった。

そんな作家たちの作品にふれた小野さんに、あらためて全体の感想を聞いた。

小野:作品を鑑賞するときに、この作家はどんな人だったんだろう? と背景を知りたくなったり、それを知らないと作品の理解が不十分になるのではないかと考えたりすることもあると思います。

もちろんぼくもそのように鑑賞することも多いのですが、この展覧会には、背景やストーリーを知らなくても、素晴らしい作品がつねにそうであるように、作品自体が見る人に迫ってくるような体験がある。

そういう意味では、予備知識がなくても楽しめる展覧会だと思います。知っていてもいいけど、知らなくてもオッケーというか。この空間にいると、知らないということも受け入れてもらえるような感覚がありますね。

さらに小野さんは、同展の作家たちに共通する「エゴのなさ」と結びつけて、SNSについても話してくれた。

小野:あくまでも印象ですが……。SNSのおかげで瞬時にいろんな情報が手に入って、趣味や考えの近い人たちとつながることができる。それはすごいことだし、たくさんのよいことがもたらされていると思いますが、その一方で、透明性が高いように見えるSNS上のやりとりによって、じつは透明な「壁」によって閉ざされたコミュニティーが次々とつくり出されている、という感じもするんです。

そうした閉じた世界のなかでみんな「私を見て! ほら、ほら!」とエゴを肥大化させている。いわゆる承認欲求ですよね。

でもこの展示の作家たちは、承認欲求とはまったく関係なく、創造への内的な衝迫にしたがって作品をつくっていたはず。そんな作品を実際に見たり、存在を間近に感じたりする体験は、いまの時代だからこそとても大切なことなんじゃないかなと思います。ぼくも今日、実物を見て、本当に驚きました。すばらしい展覧会でした。

- イベント情報

-

- 『Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる』

-

2021年7月22日(木・祝)~10月9日(土)

会場:東京都 上野 東京都美術館 ギャラリーA、B、C

時間:9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)

出展作家:

東勝吉

増山たづ子

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保田

ズビニェク・セカル

ジョナス・メカス

休室日:月曜、9月21日(ただし7月26日、8月2日、8月9日、8月30日、9月20日は開室)

料金:一般800円 65歳以上500円

※学生無料、83歳から絵筆を握った東勝吉にちなみ80歳以上の方は無料、外国籍の方は無料、身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料、10月1日(金)は「都民の日」により、どなたでも無料

※事前予約不要だが、混雑時は入場制限あり

- プロフィール

-

- 小野正嗣 (おの まさつぐ)

-

小説家、フランス文学研究者。1970年生まれ、大分出身。2002年に『にぎやかな湾に背負われた船』で『三島由紀夫賞』、2015年に『九年前の祈り』で『芥川龍之介賞』を受賞。現在は早稲田大学文化構想学部教授も務める。

- フィードバック 12

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-