遠くに聞こえていた不穏な足音が少しずつ近づいてくる。そんな2010年代の最後を象徴するように、2019年は争いと混迷の色がより一層濃くなった1年だった。イデオロギーの対立、格差や差別、寛容ではなく分断ーー政治や経済の問題として片付けられない、一人ひとりの心に巣食う不安や怒りが世の中に溢れ出たこの時代の中で、アーティストたちはより積極的にそのことに向き合い、問題提起を行い、癒し、寄り添い、時に強力なハンマーで心のドアをノックしてくれた1年だった。それはこの後に続くテキストからも、感じ取っていただけるのではないかと思う。

今年は読者からの投票だけでなく、各ジャンルに専門性を持つ編集部員やライターの皆さんからも、「心を動かした作品」を紹介していただいた。どんなアーティストや作品に感動したのか? そこには正解もなければ上下もなく、ただただ、それぞれの「心が動いた」という素直な事実だけがある。体を動かさずとも、ご飯を食べずとも、自分の中に勝手にエネルギーが湧き上がる。心の栄養でありガソリンになるあなたにとっての宝物が、見つかりますように。

(メイン画像:キョウハナ)目次

はじめに

まず、今回のアンケート結果を発表する上で感謝しなければならない方々がいる。「新しい地図」のファンのみなさんだ。

2019年、音楽、映画、舞台、アートと、多方面で活躍した、稲垣吾郎・草彅剛・香取慎吾の活動をそれぞれにピックアップし、アンケートの拡散に多大なる貢献をしていただいた。ジャンルに縛られずマルチにカルチャーを発信し続ける彼らには感服するばかりで、その影響力の大きさは、結成からこれまでにもどんどんと高まっている。

■最も票を集めた「新しい地図」関連作品:映画『凪待ち』(香取慎吾)

■アンケートで寄せられたその他のキーワード:

稲垣吾郎:クリムト展(ナレーションを務めた)、映画『半世界』、舞台『君の輝く夜に』

草彅剛 :映画『台風家族』(草彅剛)、映画『まく子』、舞台『家族のはなし』

香取慎吾:展覧会『BOUM! BOUM! BOUM!』、舞台『日本の歴史』、”10%”

白石和彌がメガホンをとった『凪待ち』は、香取慎吾演じるギャンブル依存症の男が再起をはかろうとした地で事件に巻き込まれていく様子を描いた。また、同じく香取慎吾が10月1日に、事前予告なしに配信を行った”10%”は、消費税が10%になる当日であったこともこともあり、話題をさらった。4月23日〜7月10日に上野の東京都美術館で開催され、57万人が来場した大規模展『クリムト展 ウィーンと日本 1900』では、稲垣吾郎がナレーションを担当。稲垣による生音声ガイドの披露とトークセッションの際、CINRAでもレポート記事を書かせていただいた。

2000万円の銀行強奪事件を起こしてから行方不明になった両親の財産分与のため、事件から10年後に集まった鈴木家の人々の1日を描いた『台風家族』では、鈴木家の長男でどんな仕事も長続きしない小鉄役を草彅剛が演じた。また、西加奈子による児童文学作品を映画化した『まく子』では、小学生の息子を持つ、女好きでだらしない父親役を好演。どちらの作品でも「どうしようもない」男をリアルに表現した。

【音楽】読者アンケート結果

■最も票を集めた音楽:King Gnu■アンケートで寄せられたその他のキーワード:The 1975、カネコアヤノ、折坂悠太、サカナクション、ヨルシカ

音楽ジャンルでもっとも多くの票を集めたのはKing Gnu。今年『紅白歌合戦』にも出場を決めている彼らの破竹の勢いは、あえて言葉で説明するまでもないだろう。過去のインタビューで「時代性を纏ってない音楽が大衆的な熱狂を生むのは不可能」と語ってくれた常田大希は今、その渦の中心で何を見つめているのだろう。昨年もっとも多くの票を集めたカネコアヤノも、King Gnuに次ぐ票数を獲得。髪をばっさり切って、約1年半ぶりの新作アルバム『燦々』をリリースした際の取材で、彼女は「『あなたに歌ってるよ』って言い切れるので、私は。」と断言した。お守りのような、栞のような、部屋にふりそそぐ西日のような彼女の歌を、まだまだ聴き続けていたい。昨年『ネット上の人間関係についての簡単な調査』を発表したThe 1975は今夏『SUMMER SONIC』で来日&ライブを披露。映像表現も味方につけて「ROCK AND ROLL IS DEAD, GOD BLESS THE 1975」と打ち出した渾身のパフォーマンスは、多くの人の脳裏に焼きついたことだろう。その他、“朝顔”が月9ドラマの主題歌に抜擢された折坂悠太や、80年代前半の世界観を再現した“忘れられないの”のMVが話題になったサカナクション、4月に1stフルアルバム『だから僕は音楽を辞めた』を発表し、6月にメジャーデビューを果たしたヨルシカなどが票を獲得。崎山蒼志、君島大空、長谷川白紙らの躍進や、台風の影響を受け、急遽会場を移して開催されたGEZANによる『全感覚祭』、NUMBER GIRLの再結成、星野源、Perfume、嵐、スピッツ、BUMP OF CHICKEN、サザンオールスターズらのサブスク解禁についても追記しておきたい。

King Gnu“白日”を聴く(Apple Musicはこちら)

【映画】読者アンケート結果

■最も票を集めた映画:『宮本から君へ』■アンケートで寄せられたその他のキーワード:『愛がなんだ』、『ジョーカー』

昨年にテレビ東京でドラマ化された新井英樹による同名原作マンガ『宮本から君へ』が、今年は映画になって登場。蒼井優、池松壮亮のW主演と真利子哲也監督という鉄壁の布陣でとことんまで貫かれた熱が、スクリーンから客席に確かに伝染していったのだろう。同作への助成金の内定取り消しについては、未だ議論が続いている。『愛がなんだ』は角田光代の原作小説と恋愛映画の旗手、今泉力哉監督のあまりに幸福なタッグ。岸井ゆきの演じるテルコと、成田凌演じるマモルを通して「好きとは?」とゆらぎ続ける時間を通して「世の中は割り切れることばかりではないよね」と、どこか安心したような気持ちになったのは私だけだろうか。バットマンの宿敵が誕生するまでを独自のストーリーで描いた映画『ジョーカー』は、世界興行収入が1000億円を突破し、R指定映画として史上最高の記録を更新。同作がなぜここまで話題になったのか、CINRA.NETでは考察記事を掲載しているのでぜひご一読あれ。その他、国内映画としては『天気の子』『すみっコぐらし』などのアニメ映画が、国外映画としては『アベンジャーズ』シリーズや『スター・ウォーズ』の完結編や『ROMA/ローマ』に続くNetflix発作品である『マリッジ・ストーリー』なども話題を集めた。最後に、主人公が「自分を生んだ罪」で両親を訴える設定が話題を呼んだ『存在のない子供たち』、政権が隠そうとする権力中枢の闇に迫ろうとする女性記者と、理想に燃える公務員の道を選んだ若手エリート官僚の対峙や葛藤をオリジナルストーリーで描いた『新聞記者』、映画祭での上映中止騒動が物議を醸した『主戦場』なども、今年を象徴する1本としてよいのではないだろうか。日本の映画界をとりまく現状について、考える機会の多い1年だった。

【アート】読者アンケート結果

■最も票を集めた展示:『塩田千春展:魂がふるえる』

塩田千春にとって過去最大規模の個展『魂がふるえる』は6月から10月まで開催され、入館者数666271人で森美術館の歴代入館者数第2位を記録。会場に足を運んでいなくとも、赤い糸で埋め尽くされた空間の写真をSNSで観た人も多いのではないだろうか。同じ六本木の森アーツセンターギャラリーでは9月から11月まで日本では初となるジャン=ミシェル・バスキアの大規模な展覧会『バスキア展 メイド・イン・ジャパン』も開催。入場までに1時間以上の待ち時間が発生するほどの人気を集めた。そして今年のアートシーンを振り返る時、避けて通れないのが『あいちトリエンナーレ 2019』。8月1日に開幕し、2日後の8月3日に開催中止となった『表現の不自由展・その後』展や、補助金の不交付騒動についてはもちろん、開催前に参加アーティストの男女平等が打ち出されたことも大きな話題となった。今年一年を振り返ると、イケムラレイコ、岡上淑子、志賀理江子、最果タヒ、ソフィ・カルなど、女性アーティストの大規模個展が目立ったことに気がつく。このことは、いま美術界で起こっている意識の変化と無関係ではないはずだ。東京・日の出で「バンクシー作品らしきネズミの絵」が発見された1月から幾月が過ぎ、気がつけば東京オリンピックは目前まで迫ってきている。2020年の東京オリンピックと2025年の大阪万博に向けて企画された『un/real engine - 慰霊のエンジニアリング - 』展、そこで飴屋法水が示した「なぜか、生きている」という言葉を、来場者はどのように受け取ったのだろう。想像力を絶やさず、その芽を不当に摘まれないための工夫を考える時、きっとまだ美術の力がヒントになるはずだ。

【舞台】読者アンケート結果

■票を集めた舞台:鵺的『悪魔を汚せ』、木ノ下歌舞伎『娘道成寺』、DULL-COLORED POP『福島三部作・一挙上演』

脚本家・高木登によるオリジナル作品を上演する演劇ユニット「鵺的(ぬえてき)」の舞台『悪魔を汚せ』が上位に上がった。3年前の初演時にも人気を集めた本作は、寺十吾を演出に迎えての再演。製薬会社の創業家一族・美樹本家に起きる、血縁がもたらす家族の争いを描き、著名人からも多くの好評を得て、話題となった。この他、木ノ下裕一が京都を拠点として主宰する、木ノ下歌舞伎による「歌舞伎舞踊」、『娘道成寺』や、「演劇でしかできないこと」を追求し続ける演劇集団DULL-COLORED POPによる『福島三部作・一挙上演』は、福島の原発事故を政治・経済・地域の問題を切り取った。

【書籍】読者アンケート結果

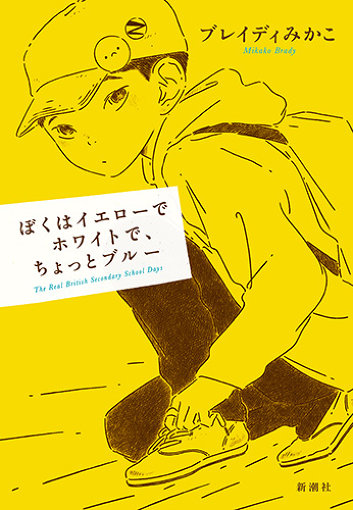

■票を集めた書籍:ヤマシタトモコ『違国日記』、伴名練『なめらかな世界と、その敵』、谷川俊太郎、岡野大嗣、木下龍也『今日は誰にも愛されたかった』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

『マンガ大賞 2019』で第4位、『このマンガがすごい!2020』オンナ編で第10位を獲得したヤマシタトモコの漫画『違国日記』は、一部で「漢方漫画」(参照:まんが王国ラボ)とも呼ばれ、人気を集めている。人見知りの少女小説家・槙生(まきお)が、両親を亡くし親戚の間をたらい回しにされていた女子中学生・朝を勢いで引き取ってしまうところから始まり、女2人の生活が始まるのだ。人見知りでクールな槙生と、子犬のようだが、孤独を感じている朝との間の、静かで奇妙な生活を描く。この他、伴名練のSF短編集『なめらかな世界と、その敵』、12月19日に発売されたばかりの、谷川俊太郎と、歌人である岡野大嗣・木下龍也3名による連詩『今日は誰にも愛されたかった』、ある底辺中学校で起こる、差別、ジェンダー問題、貧富の差の問題のような、社会をミニチュアにしたような作品が人気の、ブレイディみかこによる『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』など多種多様な作品が上がった。その他、1933年創刊の『文藝』が大幅リニューアルを行ない、2019年秋季号特集『韓国・フェミニズム・日本』が創刊以来86年ぶりに3刷となるなどの明るいニュースも。

編集者&ライターアンケート

今年は読者アンケートだけでなく、音楽、映画、アート、舞台、書籍を愛する編集者やライターなどが、それぞれ2019年に心に残った作品を選出。ジャンルごとに紹介する。

【音楽】

■山元翔一(CINRA.NET編集部)

1位:君島大空『午後の反射光』

1位:カネコアヤノ『燦々』

1位:小袋成彬『Piercing』

君島大空『午後の反射光』を聴く(Apple Musicはこちら)

ストリーミングサービスで音楽を聴くことが当たり前になったことは、間違いなく2010年代のポップミュージックの世界における革命的な出来事のひとつで、Apple MusicやSpotifyのおかげで私たちと音楽の距離は劇的に縮まりました。文化的な豊かさが個々人の経済状況に左右されにくくなり、音楽は資本主義という巨大すぎる構造から一部脱し、ポップカルチャーの当事者たちのために解放された――個人的には、そんな実感を強めた1年でした。

2019年を振り返って、20〜30代の才能溢れる音楽家たちによって「日本の音楽文化が新たな成熟期を迎えた」と言い切れる1年だったのではないかなと感じています。国内だけに目を向けても、折坂悠太や中村佳穂といった異才は来たる2020年代に向けてそれぞれの現在地を鮮やかに提示し、長谷川白紙や崎山蒼志、betcover!!、NOT WONK、MONO NO AWARE、パソコン音楽クラブといった若い才能たちが、この濁り狂う世界の空気を纏いながらそれぞれの感性で時代を射抜き、ミツメ、KIRINJI、ROTH BART BARON、THE NOVEMBERS、OGRE YOU ASSHOLEらは、自らの美学を磨き抜いたうえでキャリアハイを更新する意欲的な作品を発表しました。ラップの世界に目を向けると、VaVa、田我流、Tohjiの3組が音と言葉に込めたそれぞれのリアルには心を震わされました。

前置きが長くなってしまいましたが、今回選んだ3つの作品は、単純な音楽的内容以上に、言葉にしがたい特別なものを受け取った感覚があったものです(順不同、リリース順でつけています)。

君島大空の『午後の反射光』という作品は、ベッドルームで作られたひとりの人間の個人的な感覚や「さみしさ」を切り取ったものが、多くの人の心に届き、その暗がりをやさしく照らすことができるということ、音楽という芸術文化の豊かさを教えてくれました。

カネコアヤノの『燦々』は、歌という表現が持つ、不思議で、特別な可能性を様々な場面で実感させてくれた作品でした。日々の細やかなもの、繊細で、でもありふれた心の動きに目が向けられたある意味すごく私的な歌たちは、各楽曲が作り手の意識をも飛び越えて、聴き手一人ひとりの心と生活に寄り添い、あるいは鼓舞し、お守りのように私たちの生活に咲いている――簡潔に説明することはできませんが、2019年も彼女の歌には特別な何かが宿っていると感じさせられた1年でした。

3作目に選んだ小袋成彬『Piercing』という作品について、まだ上手く捉えきれていない部分はあるのですが、同時代的に研ぎ澄まされたサウンドプロダクションに、パーソナリティーを克明に切り出したように血の通った言葉たち、「宇多田ヒカルの遺伝子を受け継ぎ更新しようとしている」と言えるメロディーの数々には興奮させられました。それはたとえば、フランク・オーシャンの『Blonde』を初めて聴いたときのように、「これは一体どんな音楽なのだろうか?」とこれまでの価値観をやさしく揺さぶられながらも、その心地よさに酔わされてしまう、そんな音楽体験をさせてもらいました。

最後に、2019年を振り返るにあたりGEZANとマヒトゥ・ザ・ピーポーについて触れないわけにはいかないでしょう。完全DIY運営にも関わらず『フジロック』のWHITE STAGEに立ったこと、投げ銭制&フードフリーで企画された『全感覚祭 19』を完遂したこと(台風による中止を受け、急遽予定を変更して『SHIBUYA全感覚祭 – Human Rebellion』として開催)。2019年は革命の前夜であった、という機運を、ムードを、時代の空気を、人と会って話したり、食事をともにしたり、あるいはパーティーに足を運んだり、という、あくまでも毎日の生活の延長から作り出したことは、日本の音楽史に刻まれるべきことだと思っています。彼らは、2020年1月に新たなアルバム『狂(KLUE)』をリリースします。一足先に聴かせていただきましたが、とんでもない作品に仕上がっています。NEW AGE STEP――未来は誰の手の中にあるのだろうか? そんなことを考えながら、絶望と希望の両方を抱えて2020年を迎えたいと思います。

■矢島由佳子(CINRA.NET編集部)

1位:ビリー・アイリッシュ『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』

2位:King Gnu『Sympa』

3位:eill『SPOTLIGHT』

ビリー・アイリッシュ『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』を聴く(Apple Musicはこちら)

今年も数多くのアーティストをインタビューさせていただきましたが、インタビュー中の話で一番多く名前が挙がったのが「ビリー・アイリッシュ」だったように思います。つまり、国籍・ジャンル・年齢問わず、多くのアーティストの意識に、大なり小なり影響を与えた存在だったということ。実際「ビリー・アイリッシュ以降」の音作りが、トラックメイクの面でもミックスの面でも、様々な作品で見られたのが象徴的でした。2位には、常田大希率いるKing Gnuをピックアップ。私が編集者・ライター、及びイチ音楽リスナーとして、今年最も惹きつけられていた音楽家が常田大希でした。King Gnuもmillennium paradeも含めて、彼が何に喜んで、何に腹を立てて、何に寂しさを感じながら生きていくのか、そしてどういう音楽を次に聴かせてくれるのか、ずっと興味が絶えなかった。今年『紅白』まで行ったKing Gnuは、曲の作り方を、ロックバンドの在り方を、日本の大衆歌を、引っ掻き回しながら前進させてくれた存在だと思います。そしてeillは、今の時代に音楽作品に国境なんてないことをリアルに教えてくれて、そんな時代に自分は編集者・ライターとして何をすべきかを考え直させてくれた存在でした。2020年代は、音楽の面でも「アジアの盛り上がりに日本がどうついていけるか?」がかなり肝になってくると思っていますが、J-POPとK-POPとアメリカのR&Bを幼少の頃から身体に入れ込んでいて、声・歌という最大の武器を持ちながら、世界中のアーティストとの出会いを自ら掴みにいく行動力と運を持っているeillは、まさに期待の星。今後の活躍へのエールも込めて3位に選ばせていただきました。

■後藤美波(CINRA.NET編集部)

1位:Slowthai『Nothing Great About Britain』

2位:Big Thief『Two Hands』

3位:SuperM『SuperM』

Slowthai『Nothing Great About Britain』を聴く(Apple Musicはこちら)

順不同でよく聴いた作品たち。 グライムからハードコアパンクまで雑多な音楽的要素を背景に、Brexit問題の暗い影に覆われた今のイギリスで生きる若者の感情をウィットに富んだ言葉で綴ったSlowthaiの1stアルバム『Nothing Great About Britain』。一見悲観的なタイトルに込められているのは自国の社会情勢を憂うポリティカルな視点と、まるで「Great」とは言えなくなってしまった母国への失望というパーソナルな感情の両方だろう。彼のリリックを本当に理解できるのは今のイギリスで生活している人だけかもしれないけれど、先の選挙の結果を見てもその失望感と苛立ちは他人事とは思えないからこそ、同じ時代の日本に生きる自分にも深く刺さる。 「よく聴いた一曲」を挙げるならBig Thiefの 2019年2作目のアルバムとなった『Two Hands』収録曲“Not”。ボーカル・エイドリアンの不思議な魅力を持った歌声で延々と繰り返されるのは、全て「〜でない(Not)」と否定形をとるフレーズの数々。段々と感情を湛えていくようなボーカルは、やがてディストーションギターにバトンタッチする。大げさじゃなく、いつ聴いても永遠に続けばいいのにと思ってしまう感動的な6分間。 悲しい事件が相次ぎ、一ファンとしてもアーティストとの向き合い方を改めて考えさせられたK-POPだが、今年も驚きや興奮をもたらす作品がたくさんあった。一聴して思わずガッツポーズしたくなったのはSuperMのデビュー作。SHINeeやEXO、NCTのメンバーを集めたいわゆる「K-POPアベンジャーズ」には期待と不安の両方があったけど、SMエンターテイメントが本気で全米進出を掲げた時に、あくまでこれまでやってきた「彼らのK-POP」で勝負したのが嬉しかった。

【映画】

■久野剛士(CINRA.NET編集部)

1位:カルロス・ロペス・エストラーダ『ブラインドスポッティング』

2位:スティーヴン・マーチャント『ファイティング・ファミリー』

3位:ジェームズ・グレイ『アド・アストラ』

2019年は、Netflixで『ル・ポールのドラァグ・レース』にドハマリした1年でした。とりわけ最新シーズン、イヴィが優勝を決めた最後のリップシンクバトルは、歴史に残る名シーンだと思います。なにより優勝を決めたイヴィが放ったひと言が素晴らしかった。「自分に忠実に、フリークであれ」。もう、あの言葉に世界が勇気をもらい、全身を震わせたことでしょう。

ランキングに入れた『ファイティング・ファミリー』の主人公サラヤは、ラストにイヴィとほとんど同じことをプロレスのリング上で言い放ちます。そのとき、私はサラヤにイヴィの姿が重なって見え、涙が出そうになりました。

また『ブラインドスポッティング』も、ある種のフリークの物語といえます。ブラックパンサー党発祥の土地、オークランドで育った親友の黒人コリンと白人マイルズ。コリンは白人警官に怯えて生き、マイルズは黒人コミュニティーに受け入れられない自身を呪う。そんな彼らの姿に、人種や貧困の問題を改めて考えさせられました。『ブラック・クランズマン』や『アス』『グリーンブック』など、今年も「ブラック・ライヴズ・マター以降の映画」に恵まれましたが、本作はその中でも特に凄みがあったと思います。コリンが劇中で吐くラップは、その切実さゆえに鳥肌ものだったな、と。

そして、劇場で観ている最中、5感が研ぎ澄まされ、感性ではなく知覚に訴えかけてくるような作品にも出会えました。それが、『アド・アストラ』。この映画は、作品自体がSF映画史に、ブラッド・ピット主演作品史におけるフリークのような存在だと思います。いびつな映画ですが、だからこそ愛すべき作品だと信じています。

■矢澤拓(CINRA.NET編集部)

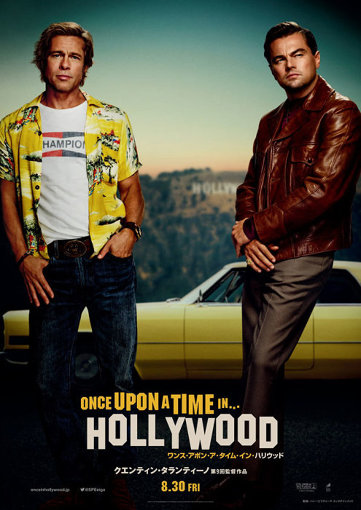

1位:クエンティン・タランティーノ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

2位:タル・ベーラ『サタンタンゴ』

3位:ナディーン・ラバキー『存在のない子供たち』

何をもって「良い映画だった」とするかは本当にそれぞれだ。じんわりと染み入る感動があったのか、心の底から笑えたのか、現実社会の歪みを鋭く射抜いたのか。観る人のそれまで生きてきた経験なりがきっと複雑雑多に現れているだろうから、誰かと映画の話をするのは面白い。

1位に選んだ、タランティーノ監督『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』は、まさしく監督の経験がつまりまくった映画だ。際限なく好きなものを詰め込み、集大成としてあったこの映画は誰にも何も与えてくれはしない。しかし好きなものを全力で楽しもうとする圧倒的なパワーがあった。それはまるで犬が自分の尻尾を追いかけたり、赤ん坊がよくわからないボタンを押しては無邪気に笑っている、そんな純粋さだ。

1994年の映画ながらどうしても入れたかったのが、7時間18分の上映時間(休憩時間も入れると約8時間!)で話題になり、連日満席だったタル・ベーラ監督『サタンタンゴ』。映画の内容もさることながら、これほど長時間の映画体験を得られる機会は少なく、かつ、自宅ではきっと最後まで観られない。IMAXや4DX、ATMOS上映、屋外映画祭など、映画を「体験」することが一つの娯楽としても受け入れられてきている今、ただただ8時間近くケツを痛めながら修行のように行うプリミティブな映画「体験」に、過去作ながらもっとも未来的な映画のありようを感じた。

レバノン映画『存在のない子供たち』から受け取ったのは上記2作とは全く異なりとても社会的なものだった。国民として認められていない者たちが、私たちの知らない「あちら側」で地獄のような体験をしている。主人公であるゼイン少年は、親や社会から受けた仕打ちを、年端もいかぬ赤ん坊にもしてしまう。しかしこの「あちら側」は、すぐ近くにもある。学校で起きるいじめ、会社での理不尽な体験、表現の不自由、ジェンダー、フェミニズム、有害な男らしさ、気候変動。私たちが「あちら側」だと思っていたものは、視点を変えればいつも近くにあり、今「こちら側」にいるのはたまたまだ。そう突きつけられた気がした。

■井戸沼紀美(CINRA.NET編集部)

1位:三宅唱『ワイルドツアー』

1位:ノア・バームバック『マリッジ・ストーリー』

1位:金子由里奈『眠る虫』

すり減った心をリカバーしてくれた3作を順不同で。三宅唱監督の『ワイルドツアー』で印象的だったのは、登場人物たちが顕微鏡や陽射しを味方につけて、とにかく前進しようとしている姿だった。まるで降る雪に耐えて、芽吹く時を待つみたいに。取材時、きっぱりと「自己卑下も自己憐憫も絶対にしないほうがいい」「自分の持っているものを誇りに思えばいい」と言った監督の姿勢からは、強い雨風から苗を守る人のイメージが連想される。演技をしていた彼ら彼女らも、それを映すクルーも、花が咲き誇る春の夢を、きっと毎晩見続けていたのだろう。そんな信頼関係がひしひしと感じられる、とても幸福な映画だった。

もちろん一度花を咲かせた苗が、次の季節もそうするかはわからない。もしも水をあげようとした手が、じょうろを落としてしまったら。主演俳優2人の、魂のふるえるような演技が終始胸を打つ『マリッジ・ストーリー』は一言で表すなら「離婚についての物語」ということになるだろう。しかしスカーレット・ヨハンソン演じるニコールがある台詞を放ってから、これは「平等」についての映画だと思った。「会話はーーセックスよりよかった / もちろん / セックスも会話と同じ / 愛し合うと全てが等しいでしょ(Everything is like everything in a relationship.)」。たったひとつの言葉や手をひく力の強さだけで、平しさの均衡は簡単に崩れてしまう。世界のピースが欠けてしまう。それでも離婚をとことん描いた同作が、最後に描いた「平しさ」に、希望を見出さずにはいられなかった。

最後に金子由里奈監督『眠る虫』。この作品にはとてもいろいろな生き物が出てくる。老若男女、閉じたカフェ、石、亀、犬、幽霊。違う形をして、違う記憶を持つ命と、どうしたら手をとってゆけるだろうか。それは自分で考えようとしても、すぐさま遠い目になってしまいそうな大きな問いだけれど、この映画のバスに乗れば違う。明石農園の明石誠一さんはインタビューで、同じ種でも早生(わせ)と遅れて採れる晩生(おくて)とに分かれるのは、その年の気候によってどちらが生き残るかわからないから、リスクを分散しているからなのだと教えてくれたけれど、『眠る虫』を観て思うのは、そんな風に必然的にばらけた生が鳴らす、ひとつのメロディーのことだった。わかりあえなさについて悶々と考えることが多かった気がする今年、この映画の雄大な視点に勇気をもらいました。何のしがらみにも絡め取られず、これからも映画を撮り続けて欲しい!

【アート】

■島貫泰介

1位:『あいちトリエンナーレ2019 情の時代』

2位:『塩田千春展:魂がふるえる』

3位:『shiseido art egg 13th 遠藤薫展』

第1位に挙げたいのは津田大介が芸術監督を務めた『あいちトリエンナーレ 2019』。かつて、これほどまでアートの問題が社会化したことはなく、「既成概念を揺るがし、社会に疑問を呈する」という、ほぼ形骸化していたアートの役割を荒っぽく再起動させた功績は大きい。いっぽう、2016年の同トリエンナーレがタイトルに「キャラヴァンサライ(ペルシア語で「隊商宿」の意)」と掲げたような、世界の過酷さからいっとき逃れる避難所・緩衝帯としてのアートの働きをも吹き飛ばしてしまった衝撃は来年以降も収まらないだろう。文化庁補助金不交付問題もいまだ終わらず。

第2位は森美術館の『塩田千春展』。最強の社交ツールと化しているインスタグラムを介した社会現象化(赤い糸や吊るされた鞄の前で自撮りするセレブをどれだけ見たことか!)には目を見はった。同展は韓国、オーストラリア、インドネシア、台湾でのアジア巡回も決まっている。入場者増と収益化に頭を悩ます美術館・博物館にとってこの成功はモデルケースとなるはずだが、本来の使命である作品の保存修復・研究にも力が注がれることを願う。台風浸水で、川崎市市民ミュージアムの収蔵品の約8割(約23万点)が被害を受けたのも今年。

以上2つは社会的影響力の大きさで選んだが、第3位に挙げる資生堂ギャラリーの『遠藤薫展』は内容・規模ともに対照的に小さい。しかし、織物工芸を起点にした「個」の経済的自立や少数民族との交流は、巨大資本やイデオロギーといった「大きなもの」に呆気なく踏み潰されないためのオルタナティブな方法や思考を示していると思う。東京都写真美術館『しなやかな戦い ポーランド女性作家と映像:1970年代から現在へ』や、豊田市美術館で来年2月24日まで開催中の『岡崎乾二郎 視覚のカイソウ』なども挙げたいが、「芸術の(予期せぬ)社会化」を今年の大きな潮流と考え、この3本を選んだ。

■中島晴矢

1位:都市論的展示の隆盛

「TOKYO2021 美術展『un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング』」と「東京計画2019」

1位:アートイベントの地域への根づき

『Precious Situation』と『鉄工島FES2019』

1位:端的な政治性の顕在化

『あいちトリエンナーレ2019』

あくまで順位ではなく3つの潮流ということで選出した。今年は自分の個展が2本あり、またいくつかのグループ展への出品もあって、制作に追われ、たくさんの展覧会を見られたとは言えず、また客観的にその良し悪しを判断できているとも思えない。それゆえ、あくまでアーティストとして主観的に見た範囲で、2019年のアートシーンに対する印象を3つに大別して述べたい。

「都市論的展示の隆盛」には私自身深く関わっており、それこそ客観視できないが、都市論をテーマとした美術展が多く見られた。東京のど真ん中で行われた黒瀬陽平キュレーション「TOKYO2021 美術展『un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング』」(TODA BUILDING)は、その話題性はもちろん、批評的なキュレーションや祝祭的な作品群において重要な展示だったのは疑い得ない。また、藪前知子キュレーションの個展シリーズ「東京計画2019」(gallery αM)は、オリンピックを目前に控えた東京に対する各作家の多様な視点からのアプローチが毎度新鮮に映った。

「アートイベントの地域への根づき」は具体的にCINRA.NET主催の多摩ニュータウンでのカルチャーフェス『NEWTOWN2019』における青木彬キュレーションの美術展『Precious Situation』と、大田区京浜島で開催された音楽とアートの祭典『鉄工島FES2019』を指す。地域を巻き込んだアートイベントとして今年で共に3年目。来場者はファミリー層が目立ち、これまでのような非日常性より、むしろあって当たり前の「お祭り」として地元に根づいてきているのを実感した。

「端的な政治性の顕在化」は言うまでもなく津田大介キュレーション『あいちトリエンナーレ2019』に端を発する一連の騒動だ。それに付随してオーストリアのウィーンで開催されていた『JAPAN UNLIMITED』展の炎上なども念頭にある。が、その絶望的なまでの「友敵関係」についてここで言及するのはよそう。私が一貫して主張しているのは、そこには様々な面白い作品が数多く展示されていたという事実だ。ポリティカルで公共性の高い作品はもちろん、私的だったり造形的だったりするものまで。その「作品論」が覆い隠されてしまうような状況には、やはり虚しさを感じずにはいられなかった。

■康あん美(株式会社CINRA)

1位:ソフィ・カル『Voir la mer(海を見る)』

2位:カミーユ・アンロ『蛇を踏む』

3位:『窓展:窓をめぐるアートと建築の旅』

1位に選んだのは、ソフィ・カルの映像作品『Voir la mer(海を見る)』。この作品を真夜中の渋谷のスクランブルで放映するという試みは、交差点に波の音を響かせ、普段喧騒で溢れる渋谷の街に別の表情を作り出しました。行き交う人のどれだけがその変化に気付いたのかは測りかねますが、現代アートと私たちの日常が不意に出会うという体験はとても貴重で、なおかつ人の往来と波の音がシンクロする様はとても美しいものでした。

2位のカミーユ・アンロの作品展は、インスタレーション『青い狐』と、それを補完するような映像作品『偉大なる疲労』がとても印象的でした。 確かに、彼女の作品を理解するには一定の素養が必要かもしれません。しかし、書籍、写真、日用品などを用いて作られた『青い狐』と、PCブラウザ上で次々にウィンドウが開き重なり合っていくかのような映像とラップで語られる天地創世の物語を組み合わせた『偉大なる疲労』が持つパワーやある種のキャッチーさは、日頃から現代アートに関心を持つ人たちだけではなく、より多くの人の興味を強く掻き立てるものであったのではないでしょうか。 2019年の東京オペラシティアートギャラリーは、トム・サックス展、ジュリアン・オピー展など、より多くの人が美術館に足を運び、現代アートに触れるきっかけを作った展覧会を開催したように思います。

3位の『窓展:窓をめぐるアートと建築の旅』は、誰しもが身近に感じる窓を通してアートと建築を楽しむ試みでした。特に古代から現代における美術の中の窓と建築の中の窓をまとめた年表は圧巻で、複数のものを掛け合わせることで生まれる面白さを鑑賞者に提供していたように感じました。

【舞台】

■川浦慧(CINRA.NET編集部)

1位:贅沢貧乏『ミクスチュア』

2位:ロロ『はなればなれたち』

3位:大人計画『キレイー神様と待ち合わせした女ー』

社内に発足された「演劇鑑賞部」では、1〜2か月に1作品ほどを観ている。観劇後に感想会が開催されるのだけれど、意見はいつも割れまくる。音楽や映画、洋服の趣味が一致している人とでも、演劇作品への好みや感想はどうしようもなく分かれたりすることがよくあって、分かり合えないことに耳を傾けたりぶつかり合ったりするのは、けっこう楽しい。

多様な人が生きる社会における、それぞれが「ちがうこと」を描いた作品を今年はたくさん観たように思う。 贅沢貧乏『ミクスチュア』は、人がカテゴライズされることへの違和感や抵抗を描く。動物と人間、人間同士、ラベリングされた関係の中で、ひとつに括ることやまとめることの無意味さ、滑稽さ、危うさを知る。「常識」というものの曖昧さ、何が正しくて何が間違っているのか? 作中の「異物感」の感じ方も人それぞれだったんじゃないかと思う。

ロロ『はなればなれたち』は、たくさんの主人公の物語がその場で巻き起こり続けていた。全員が主人公というべきなのか、それぞれの視点でそれぞれの時間が流れていて、それが交わりあったり離れたり。本作自体が「さみしい」という少女が残した戯曲を元にされているメタ的な構造なのも面白い。ロロがこれまでも見せてきた擬似家族などの要素、ままごとの『わが星』をサンプリングした劇中劇があったり(これには驚いた)、いろんな要素が凝縮されながら、旗揚げ10年のロロのこれまで誰一人欠けることなく歩んできた、愛おしさとか優しいまなざしを感じる作品だった。大人計画の4度目の再演となった『キレイ』は、圧倒的で、どうしたって頭から離れない。

■今野裕一郎(バストリオ主宰)

1位:ウティット・ヘーマムーン+岡田利規『プラータナー:憑依のポートレート』

1位:オフィスマウンテン『NOと言って生きるなら』

1位:バストリオ『ストレンジャーたち/野性の日々』

いまも言葉が発見できるもんを選んだ。①ウティット・ヘーマムーン+岡田利規『プラータナー:憑依のポートレート』はタイの人たちの演劇だった、舞台上で語られるタイで暮らす人たちの歴史と物語には日本人である僕にとっても共有可能なものや回路がいくつかあって、これは演出の力と出演者のチャーミングさ、発語されるタイ語の音の軽さが大きかった、「あなたはもう感じない、じゃあこういうのは感じる?」という問いかけそのもののような全編通して感覚を刺激するコンテクストに満ちていたし、観客に対し常に能動的でバラバラで魅力的な登場人物たちによる個々の働きかけは素晴らしく、四時間の上演はあっという間だった、塚原悠也さんによる仕事には感服した、風穴を空けるような壊しにかかる超能動性、世界をガラリと変える逆サイドバックのオーバーラップのような仕事。②オフィスマウンテン『NOと言って生きるなら』が山縣太一さんと仲間たちによる繊細な仕事であること、それを見るため劇場に向かう、誰かの頭の中に閉じ込められるだけのもんからは何も感じることはないし常にチャレンジがあってこそ舞台には生き物が現れる、この劇団がもつメソッドで輝いているのはずっと太一さんだったけど受け継ぐ人たちがこれからどうなるか見たい、このユニットの上演における音響や照明はとてもシンプルかつ効果的でかっこいい。③バストリオ『ストレンジャーたち/野性の日々』は演劇かパフォーマンスかなんて言説から完全に離れることが出来た唯一無二の上演だった、圧倒的にやること、個は全体に奉仕しない、バストリオがやっていることを評価する言葉を持つ人がまだまだいないので自ら記しておく。

■柏木ゆか(株式会社CINRA)

1位:ゆうめい『姿』

2位:ディミトリス・パパイオアヌー『THE GREAT TAMER』

3位:akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』

意図したわけではないが、現実の誰かの経験や想いをどんな視点で作品化するのかという共通点がある3作品になった。

ゆうめい『姿』では、作・演出の池田亮が、自分の父と母、そして池田自身の体験を基にした家庭が描かれる。驚くべきは配役で、劇中の父役を本人が演じている。父親を父親役として息子が作・演出したわけだ。お互いの気持ちがすれ違う家族の攻撃的な会話と、家族への綿密な取材から膨らんだ「池田が生まれる前から続く両親のこれまで過去」の時間軸が、絡み合いながら舞台上で同時に進行していく。息子から見た現実とこれまで両親が辿ってきた時間の歴史の両方へ真摯に向かい合う姿勢に心を打たれた。再演を強く望む。

アテネ五輪開閉会式の演出を手がけた、ギリシャのディミトリス・パパイオ・アヌーの初来日公演では、舞台上では何がタブーなのかを考えさせられた。肉体や時間の解釈を広げるような、宇宙や時間の要素まで盛り込んだ人類史規模のスケールをシンプルな出来事を、舞台装飾と大胆な動作で魅せた。本作のきっかけは一人の少年の死であるが、そのコンセプトに執われる必要はなく、観客が見たそのものが作品だ、と主宰のパパイオアヌー自身が語ったのが忘れられない。

1日のみの上演だったakakilike東京公演。薬物依存症のリハビリ施設「京都ダルク」のメンバーが演者として、akakilike主宰の倉田翠がダンサーとして舞台に上がる本作は、ダルク内での生活やメンバーの話を盛り込みながらも、安易な解釈を観客に与えることはない。おそらくだが、東京公演が1日のみだったのは、役者の負担を考慮してだろう。共同で生きることそのものを作品にする。それを体感できたことが貴重な体験だった。

【書籍】

■中田光貴(CINRA.NET編集部)

1位:朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』

2位:岩井勇気『僕の人生には事件が起きない』

3位:和山やま『夢中さ、きみに。』

一言で「書籍」と言っても、そこに含まれるジャンルは幅広い。なので小説、エッセイ、漫画の3ジャンルから2019年のマイフェイバリットを1つずつ選んだ。そのため1位、2位、3位とはなっているものの、同率1位だと思っていただけると嬉しい。

まず小説は朝井リョウ『死にがいを求めて生きているの』を選んだ。「海族」と「山族」の対立を、古代から未来まで8組9名の作家が描いていく文芸競作企画「螺旋プロジェクト」、そのなかで朝井は「平成」を担当した。間違いなく平成を代表する作家のひとりである朝井が、平成に幕を閉じた2019年に世に送り出した、平成という時代の息苦しさを見事に小説に閉じ込めた傑作。

続いてエッセイは岩井勇気(ハライチ)の『僕の人生には事件が起きない』。組み立て式の棚に苦しめられたり、段ボールを切り刻んだり、自然薯や珪藻土にハマったり……そんなありふれた日常を岩井は独自の視点で面白がっていく。その姿勢は気を抜けば時代が抱える閉塞感に押しつぶされそうになる現代のなかで、ポジティブに生き抜く姿勢を我々に教えてくれる。

漫画は和山やま『夢中さ、きみに。』が特に印象に残っている。喜怒哀楽、そのどれにも達していない表情から、登場人物の感情を描く表現力の高さや、ありふれた日常のなかで繰り広げられるどうでもいい会話の尊さに、物語を読み進めるにつれてぐんぐん引き込まれていった。個人的には「友達になってくれませんか」のエピソードと碧山が登場する場面が大好きです。

他にも漫画『ギャルと恐竜』や「第七世代」をまとめたムック本『芸人芸人芸人』、歌集『たやすみなさい』など、わたしの心を動かした書籍とたくさん出会えた2019年だった。

■野村由芽(She is編集長)

1位:ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集』

1位:川上未映子『夏物語』

1位:ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

2020年という大台を前に過ぎていった2019年は、駆け足で2020年に向かっていくような、なんだか慌ただしさの余韻の残る1年だったのではないかと思う。そんな今年に胸が打たれたのは、個人史と歴史の両方を接続した3冊だった。

ルシア・ベルリン『掃除婦のための手引き書』は、高校教師、掃除婦、電話交換手、看護師、刑務所の創作の授業、大学の准教授などで働き、アルコール依存症に悩まされつつ小説を書いた、ルシア・ベルリンの初邦訳作品集。立場も環境もめまぐるしく変化した人生を材にした彼女の作品は死後10年を経て再発見され、どれも「ほんとうに起こったこと」がもとになっているはずなのに、読んでいると自分がどこにいるのかわからなくなってしまう。それは彼女が小説を「物語っぽく」書いていないからだ。ただ見る、ただ聴くことによって切り取られた景色や音は鮮やかで雑多で、先の読めない展開が豊かな読書体験をもたらすのはもちろんのこと、大きな歴史も個人史もきれいな言葉などでまとまるはずがなく、どこまでも生々しい、終わらない物語なのだということを現在進行形で教えてくれる。

川上未映子『夏物語』は、『乳と卵』(2009年)の登場人物たちのその後を描いた作品。38歳の夏子が、人はひとりで子どもを生むことができるのだろうか? という問いを身をもって追求する。「SFや寓話的に書くこともできたけれど、読んだ人がリアリティを持って『実践できるかもしれない』と思えるように、私は絶対にリアリズムで書きたかった。2019年の今、女の人は何かを決めるときにどう行動し、何を考えるのかということをしっかり書いておきたかったんです」と語った著者の言葉の通り、「現在」が刻まれたこの作品が、10年後、20年後にどう読まれるのかが今から楽しみだ。

ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。ロンドン在住の著者の息子が、優等生だらけの小学校を卒業して「元・底辺中学校」に通い始めた日々を綴った冒険活劇のようなノンフィクション。思春期まっただなかの息子の思考の柔軟さ、思索を深める素直さと行動力、そして「パンクな母親」である著者とのフラットな対話。Brexitや新内閣の誕生で情勢が大きく変化するイギリスのひとりのティーンが逞しく生きている事実に、彼らの手の内にこそ未来はあるのだなという眩しさに勝手な期待を寄せてしまった。現在から未来への希望に賭けたくなった一冊。

日々がいくら慌ただしく過ぎていこうとも、2019年は確かにここに存在した。この2019年は過去からの手紙であり、未来にとっての古典であるということを忘れないための3冊に心がつかまった1年だった。

■宮原朋之(CINRA.NET編集部)

1位:若林恵(責任編集)『次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』

2位:ニック・ドルナソ『サブリナ』

3位:坂口恭平『まとまらない人』

2019年にふさわしい新しい感覚や視野の広がり、ユニークな気づきを、比較的ライトに享受できた本を挙げてみる。 まず、坂口恭平『まとまらない人』。一読すると書名のとおり、内容がまとまっていないかのように感じるが、これこそが坂口恭平。本書は、乱反射しすぎて焦点をあわせるのが困難な著者のパーソナリティーを書籍フォーマットに「そのまま」落とし込むことを試みたのだと勝手に解釈している。そんな「そのまま」なトーンで最後になされる読み手への突然の問いかけが、目が覚めるような気づきとパワーを与えてくれる。「目が覚めるような」といえば、かなり新感覚を受けたのがニック・ドルナソのグラフィックノベル『サブリナ』。日本の漫画に慣れ親しんだ方には、単調なコマ回りと無機質なトーンが最初ややとっつきづらいと感じるかもしれない。しかしストーリーが展開し全体が像を結びはじめてからの、「描く手つき」は見事という他なく、それは本作の思いがけない読後感に繋がっていく。この強烈な余韻は2020年へ持ち越すことになりそうだ。そんな2020年以降に暗い影を落としている諸悪の原因ともいっていい日本の「行政府」という代物。よくわからないとスルーしていた私にもやさしい手を差し伸べてくれ、重い扉を開いてくれたのが『次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』。数年後の近未来から振り返って、今の日本の姿を形作る起点となった本になるのでは? すこし大げさだが、そう想像をしてしまうほど、私の食わず嫌いを克服してくれた。読み進めるうちに、読者の頭上と現代日本の上空を覆っていた暗雲に晴れ間がのぞくはず。ここまでやるべきことがはっきりしているのだから、2020年以降の日本の未来はきっと明るい。

おわりに

大ボリュームでお送りした年末カルチャーランキング、いかがでしたでしょうか? 毎年膨大な量の作品たちが各ジャンルで発表される中で、いくつかをピックアップして紹介することは、とても難しいと感じます。それでもこの記事が、今年の空気を振り返る手がかりになれば幸いです。2020年代も、CINRA.NETをよろしくお願い致します。

- フィードバック 0

-

新たな発見や感動を得ることはできましたか?

-